La nascita della democrazia in Austria: da Renner a Buresch (1919-1932)

Desidero innanzitutto ringraziare il nostro Presidente per avere accolto la mia proposta di illustrare in 4 puntate la storia dell’Austria repubblicana, dal 1919 al 1955, vista attraverso gli occhi di una aristocratica austriaca, quale fu la mia bisnonna , classe 1863, che visse quasi 100 anni, trascorsi prevalentemente a Vienna.

I fatti sono noti. L’11 novembre 1918 l’Imperatore Carlo d’Asburgo emise un Proclama, che fu il suo ultimo “Messaggio ai miei popoli”, come erano chiamate le comunicazioni solenni su eventi fondamentali della vita dell’Impero, che soprattutto l’Imperatore Francesco Giuseppe aveva effettuato numerose volte in passato. In quel messaggio l’Imperatore Carlo comunicò la sua decisione di ritirarsi dalla vita pubblica e quel giorno è quindi considerato dagli storici l’ultimo giorno di vita del plurisecolare Impero asburgico.

Il giorno seguente, cioè il 12 novembre 1918, un’Assemblea provvisoria, riunitasi nella sede del “Reichstag” a Vienna, proclamò la nascita della “Repubblica dell’Austria tedesca” ed indisse nuove elezioni per il mese di febbraio del 1919, che si sarebbero svolte su un territorio che corrisponde agli attuali 9 Laender dell’Austria, meno il Burgenland e il Voralberg.

La mia bisnonna fu sconvolta dall’evento, che confermava la scomparsa di un Impero che era stato per secoli il baricentro degli equilibri politici europei; che nell’Ottocento era stato un faro di civiltà in molti settori del sapere umano; che aveva avuto un’estensione geografica pari a 5 volte l’Italia attuale e che aveva una popolazione di circa 50 milioni di abitanti. Al suo posto era subentrata improvvisamente un’entità statale che aveva un territorio corrispondente a quelli del Piemonte, della Lombardia e del Veneto messi assieme; che aveva una popolazione che ammontava a circa 7 milioni di abitanti, di cui 2 concentrati a Vienna; e che sarebbe stato irrimediabilmente condannato nel campo internazionale ad avere un peso molto inferiore a quello del vecchio Impero.

La mia bisnonna temeva anche che gli eventi sviluppatisi ai confini dell’Austria – soprattutto l’avvento di un regime comunista in Baviera e di un governo in Ungheria guidato dal leader comunista Bela Kun – avrebbero finito per contagiare anche l’Austria, dove, soprattutto a Vienna, si era sviluppata un’ondata di socialismo radicale, espresso in particolare nei Consigli dei lavoratori e dei soldati reduci dalla guerra.

In questo clima si svolsero le elezioni del 16 febbraio 1919, le prime della nuova Repubblica austriaca, che furono vinte dal partito socialdemocratico con il 41% dei voti, seguito dal partito cristiano-sociale, che ottenne il 36%, mentre il partito dei tedesco-nazionali ottenne il 21%.

Le simpatie della mia bisnonna andavano al Partito cristiano-sociale, che era il partito monarchico per eccellenza, il partito del clero, dei professionisti residenti a Vienna e della classe contadina in particolare quella dei Laender alpini.

Detestava invece il partito socialdemocratico e i suoi leaders, nonostante che alcuni di essi fossero politici di valore come Victor Adler, Otto Bauer, Karl Seitz ed altri. Odiava in particolare, il deputato Friedrich Adler, figlio del summenzionato Victor Adler, che nel 1916 aveva ucciso il Primo Ministro dell’epoca, il conte Karl von Stuergkh, amico della mia bisnonna, e per il quale delitto fu condannato a morte, pena che fu però commutata – con grande disappunto della mia bisnonna – in 18 anni di carcere dall’Imperatore Carlo, che era appena subentrato all’Imperatore Francesco Giuseppe.

Anche il Partito dei tedesco-nazionali era inviso alla mia antenata, soprattutto perché tale partito auspicava una forma estrema di pangermanesimo e di antisemitismo; perché in passato si era dichiarato favorevole agli Hohenzollern e opposto agli Asburgo; e perché era espressamente in favore dell’Anschluss (mentre la mia bisnonna era indipendentista).

* *

Il socialdemocratico Karl Renner divenne quindi il Primo Cancelliere del nuovo Stato e riuscì a dar vita ad una coalizione di governo, di cui fecero parte i cristiano-sociali e i tedesco-nazionali.

La mia bisnonna non aveva ovviamente grande simpatia per il prof. Renner, ma riconosceva che era un uomo di grande esperienza, essendo stato tra l’altro deputato nel Parlamento esistente durante l’Impero. Era inoltre un uomo di grande equilibrio e godeva di una reputazione personale immacolata. Visse comunque il periodo coperto dal Governo Renner (oltre un anno e mezzo) in modo angosciato, anche perché la vita della nuova Austria fu per i primi due anni letteralmente caotica.

Da un punto di vista della coesione interna, infatti, la maggior parte dei Laender desiderava ottenere quanta più libertà possibile da Vienna e alcuni dei Laender alpini agivano spesso in modo indipendente, riconoscendo appena l’autorità centrale. Si giunse fino al punto che il Voralberg, il Land più occidentale dell’Austria, nel maggio 1919 votò a stragrande maggioranza per l’unione con la Svizzera, anche se poi non se ne fece niente perché gli Alleati, Francia in testa, erano contrari, mentre il Burgenland, inizialmente assegnato dagli Alleati alla Repubblica austriaca, fu attraversato da una forte resistenza ungherese che ne impedì l’appartenenza all’Austria fino al 1922, allorché il problema fu risolto da un plebiscito favorevole al governo austriaco.

Grande preoccupazione provocò nella mia bisnonna anche il continuo peggioramento della situazione economica del paese, che la costrinse a ridurre drasticamente il suo tenore di vita non soltanto per il rapido indebolimento della moneta austriaca e per l’inflazione che continuò incontrollata per tutto il 1919 e il 1920, ma anche perché il 3 aprile 1919 il Parlamento austriaco aveva approvato il “Habsburger Ausschuss Akt” che espropriò gli Asburgo di tutte le loro proprietà.

La mia bisnonna raccontava a sua figlia Lydia, residente in Italia, che a Vienna la gente faceva la fila per comprare il pane raffermo; i prezzi dei beni esposti in vetrina erano scritti su piccole lavagne con il gesso per poterli cancellare nel pomeriggio in modo peggiorativo rispetto a quelli del mattino; che un uovo, che prima della guerra poteva essere acquistato per pochi centesimi, valeva adesso una corona; il baratto era diventato una forma abituale di scambio; e per la prima volta circolava tra la popolazione il termine “mendicante” (Bettler) per indicare coloro che non avevano letteralmente di che mangiare.

La mia bisnonna apprezzò però che il Cancelliere Renner aveva fin dall’inizio rigettato l’idea di una rivoluzione proletaria in Austria, in ciò appoggiato soprattutto dal Partito cristiano-sociale, mentre egli andò comprensibilmente avanti nel far approvare una consistente legislazione di carattere sociale a beneficio delle classi lavoratrici industriali, che comprendevano contributi in caso di disoccupazione e la giornata lavorativa di otto ore: provvedimenti che per i tempi di allora erano considerati molto avanzati.

Alla fine, però questa politica, che il Cancelliere cercava di portare avanti con una buona dose di equilibrio, non resse e Renner fu costretto a metà del 1920 a dimettersi e ad indire nuove elezioni, che ebbero luogo nel luglio dello stesso anno.

* *

Queste ultime – con grande soddisfazione della mia bisnonna – si conclusero con una brillante affermazione del Partito cristiano-sociale, che ottenne il 42 % dei voti, mentre l’SPOe ottenne il 36% e i pangermanisti il 17%. Al posto del Cancelliere Renner fu eletto il dr. Michael Mayr, uno dei più autorevoli membri del Partito cristiano-sociale, che era stato sottosegretario nel governo Renner. Egli era anche un apprezzato giurista e fu anche uno dei padri della nuova costituzione austriaca, approvata definitivamente nel 1920 dal suo governo, del quale però non faceva più parte il partito socialdemocratico.

Il problema principale che anche il governo Mayr dovette prioritariamente affrontare fu, come sotto il Cancellierato di Renner, la crisi economica, dovuta in particolare al rapido indebolimento della moneta austriaca a causa tra l’altro di un’inflazione che continuò incontrollata per tutto il 1920 e il 1921. Durante il periodo del governo Mayr avvenne anche il primo dei due tentativi dell’ex-Imperatore Carlo di tornare sul trono d’Ungheria (marzo 1921), ma fin dal primo tentativo la mia bisnonna si rese conto che la monarchia era morta per sempre, anche perché gli Stati successori dell’Impero, nonché l’Italia, non volevano più sentirne del ritorno degli Asburgo e Horthy ebbe buon gioco nel far fallire entrambi i tentativi dell’ex-Imperatore Carlo, il primo con le buone e il secondo con le cattive, cioè usando le armi ed espellendo praticamente l’ex-Sovrano dall’Ungheria.

Anche il governo Mayr – che durò meno di un anno – fu ben presto costretto a dimettersi e il suo posto venne preso nel giugno 1921 dall’ex-capo della polizia imperiale Johann Schober, che aveva forti simpatie per i pangermanisti.

Anche il governo Schober ebbe però vita breve (durò meno di un anno) sostituito da colui che la mia bisnonna considerò subito il “salvatore della patria austriaca”, monsignor Ignaz Seipel, una sorta di don Sturzo austriaco, che era stato eletto nel 1921 Presidente del Partito cristiano-sociale, una carica che mantenne ininterrottamente per molti anni, e che dimostrò subito quanto valeva.

Il Cancelliere Seipel, giunto al potere nel maggio 1922, riuscì grazie alla sua abilità diplomatica a stabilizzare la situazione economica austriaca, riuscendo ad ottenere una sostanziosa assistenza finanziaria internazionale dopo aver convinto i leaders dei paesi donatori che la soluzione della crisi economica austriaca non era solamente nell’interesse di Vienna.

Seipel portò la richiesta austriaca di fronte alla Lega delle Nazioni nel settembre 1922 e il più sensibile alle tesi austriache fu il Primo Ministro italiano Luigi Facta, che, quale ex-Ministro dell’economia dell’ultimo governo Giolitti, capì più degli altri la gravità della situazione austriaca e dette il suo appoggio. Si giunse così alla firma dei cosiddetti Protocolli di Ginevra dell’ottobre 1922, che sono considerati una pietra miliare per la soluzione della crisi economica austriaca e che furono firmati, oltre che dall’Italia, dalla Gran Bretagna, dalla Francia e dalla Cecoslovacchia.

Fu quindi creata una nuova Banca Nazionale austriaca (Notenbank) ed introdotta una nuova moneta, lo scellino, che sostituì la vecchia Corona. Fu comunque ribadita la contrarietà degli Alleati all’unione dell’Austria con la Germania, che fu accettata senza difficoltà dal Cancelliere Seipel, convinto indipendentista, come la mia bisnonna.

La moneta austriaca quindi si stabilizzò e gli austriaci trassero un sospiro di sollievo. Altri prestiti esteri seguirono a quello del 1922 e il turismo conobbe un “boom” insperato, tanto che la mia bisnonna, che in prime nozze aveva sposato un medico di Lienz e che si recava spesso in Tirolo – parlava nelle sue lettere di un “dollaro alpino” per indicare lo scellino appena introdotto e la nuova forza dell’economia austriaca (soprattutto se paragonata a quella tedesca che nel 1923 conobbe la peggiore delle sue crisi).

Al miglioramento della situazione economica non corrispose però un miglioramento del clima politico interno, che continuò conflittuale come non mai e ogni partito – cosa che fece inorridire la mia bisnonna – si dotò di proprie unità armate per proteggersi contro nemici interni ed esterni: quelle del Partito cristiano-sociale si chiamavano Heimwehr, quelle socialiste Schutzbund.

Il pericolo di una guerra civile crebbe di conseguenza enormemente. La mia bisnonna ne ebbe conferma da una sua grande amica, la contessa Franziska Larisch-Moennich, che era la madre del Principe Ernst Ruediger Starhemberg, che poco più che ventenne entrò a far parte di una corporazione paramilitare tirolese, di tendenze antitaliane, e che sarebbe diventato il leader del “Vaterlaendische Front” creato durante il Cancellierato di Engelbert Dollfuss..

Seipel però tenne la barra dritta, dichiarando di essere contrario sia all’Anschluss con la Germania sia all’austro-marxismo, mostrandosi però sensibile alle lusinghe di Mussolini, che approvava la linea anticomunista, il rifiuto dell’Anschluss e il cattolicesimo autoritario del Cancelliere austriaco.

Grazie a queste coincidenze di fondo Seipel fece buonviso a cattiva sorte sul problema delicatissimo dell’italianizzazione dell’Alto Adige, che dopo la fine della Prima guerra mondiale, grazie allo spostamento del confine italo-austriaco al Brennero, fu portata avanti con decisione dal governo di Roma e che fu ovviamente criticata sia dalla maggioranza dell’opinione pubblica austriaca sia all’estero, in particolare in Germania.

Sul problema altoatesino la mia bisnonna aveva sentimenti misti. Da un lato, criticava vivacemente la politica di snazionalizzazione dell’Alto Adige portata avanti dalle autorità italiane subito dopo la fine della prima guerra mondiale (basti pensare all’azione del “ras” Achille Starace e alla “Legge Gentile” entrata in vigore nell’ottobre 1923), ma dall’altro riconosceva le colpe del governo austriaco per non aver fatto nulla per avviare una vera azione di riappacificazione verso un paese, cioè l’Italia, che con la firma della Triplice era pur sempre diventato un suo alleato. E anche se la mia bisnonna, da un lato riconosceva le colpe dell’irredentismo italiano, dall’altro criticava l’azione svolta dal governo austriaco – e dall’Imperatore Francesco Giuseppe in particolare – per aver cercato di distruggere la cultura italiana mediante la germanizzazione o la slavizzazione delle aree italofone dell’Impero. Ciò spiega perché la mia bisnonna, mentre era inorridita dai singoli provvedimenti di snazionalizzazione portati avanti dal governo italiano – come il divieto di insegnamento della lingua tedesca nelle scuole, l’italianizzazione dei cognomi tedeschi o l’obbligo delle scritte in italiano perfino delle lapidi funebri nei cimiteri – dall’altro esprimeva comprensione per la politica di “appeasement” di Seipel ed in seguito anche del Cancelliere Ramek verso Mussolini. E in questo atteggiamento non fu forse estranea la considerazione che le sue due figlie – mia nonna Lydia e sua sorella Edith – erano sposate l’una con un Prefetto del Regno e l’altra con un alto ufficiale dei Carabinieri reali.

Nel 1924 Seipel subì però un grave attentato e fu costretto a dimettersi e a lasciare temporaneamente l’attività politica, sostituito per due anni dal Cancelliere Rudolf Ramek, che non era, a detta della mia bisnonna, una persona particolarmente brillante e che le dette l’impressione di essere stato chiamato al Cancellierato dal suo partito di appartenenza per tenere caldo il posto a Seipel, la cui salute era in via di miglioramento.

* *

Seipel ritornò al potere nel 1926, ma il suo atteggiamento era molto cambiato fino al punto di servirsi della Heimwehr per reprimere, assieme alla polizia locale, l’insurrezione socialista che toccò nel 1927 il suo “climax” soprattutto a Vienna. La mia bisnonna, che abitava nella Kaerntnerstrasse, a due passi dal Teatro dell’Opera, informò in una sua lettera a sua figlia Lydia di avere visto il Palazzo di Giustizia in fiamme nonché morti e feriti nelle strade. Dopo questi fatti il governo Seipel, che durò fino all’aprile 1929, imboccò una via ancora più conservatrice ed autoritaria.

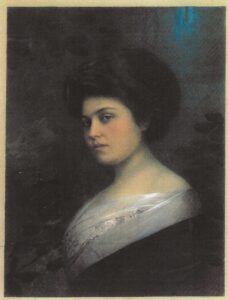

Lydia von Wallburg Amari Lydia Amari Vienna Schhonbrum 1960

Tuttavia, nelle elezioni generali del 1930 i socialisti divennero nuovamente il primo partito del paese con il 41% dei voti, mentre il partito cristiano-sociale fu buon secondo con il 36 % e i tedesco-nazionali ottennero il 19% dei suffraggi. I socialisti però non riuscirono a formare il governo, perché i loro oppositori serrarono i ranghi e il partito cristiano-sociale continuò a governare in alleanza con i partiti conservatori che si erano rafforzati notevolmente.

Ciò coincise con la contemporanea ascesa dei nazisti in Germania e con il rifiuto della Società delle Nazioni di considerare valida l’Unione Doganale tra la Germania e l’Austria annunciata bruscamente e poco abilmente come un “fait accompli” da Berlino e Vienna nel marzo 1931 dai Ministri degli esteri Curtius (tedesco) e Schober (austriaco, che era diventato Ministro degli Esteri con il governo Ender). L’Unione Doganale fu decisamente respinta soprattutto da Francia e Cecoslovacchia, ma anche dall’Italia, che la consideravano tra l’altro come contraria agli obblighi assunti dall’Austria nel 1919 in materia di Anschluss.

Il rifiuto degli alleati di accettare l’Unione Doganale austro-tedesca – che era però vista in Austria come la soluzione per i mali economici dell’Austria – trasformò la crisi austriaca da crisi latente in crisi aperta in quanto coincise tra l’altro – oltre che con la crisi economica internazionale iniziata nel 1929 – con il fallimento nel 1931 della più grande banca austriaca, la Credit-Anstalt, dove la mia bisnonna aveva depositato quasi tutti i suoi averi.

In questa situazione di crisi economica e di crescenti tensioni politiche operarono i ben 5 Cancellieri succeduti a Monsignor Seipel che durarono mediamente circa sei mesi: Steeruwitz (5 mesi), Schober (11 mesi), Vaugoin (3 mesi) Ender (7 mesi) e Buresch (6 mesi), Alla fine Engelbert Dollfuss, protegè di Seipel e convinto indipendentista, successe al Cancelliere Karl Buresch e divenne nel maggio 1932 il decimo Cancelliere austriaco della Prima Repubblica.

Ma del suo drammatico Cancellierato e della progressiva scomparsa della democrazia in Austria parleremo nel nostro prossimo seminario.

21 settembre 2024

Amb.a r. Benedetto Amari